Notas Cerâmicas e relatos de viagem no médio Solimões 26 de maio de 2025 | 9h30 às 11h30No encontro, discutimos o artigo de Rafael Lopes de Almeida, “Entre a história antiga e o seu presente etnográfico”, que propõe uma abordagem de longa duração inspirada em Fernand Braudel. O autor analisa a produção de cerâmica policroma no médio Solimões, articulando-a com documentos históricos, especialmente relatos de viajantes desde o século XVI até o século XX. A metodologia adotada consiste em ler as fontes arqueológicas à luz das fontes históricas, contribuindo para um movimento recente na arqueologia amazônica que rompe com a visão de arcaísmo, revisitando relatos antes desacreditados, mas que indicam a existência de sociedades densas e complexas na região. Durante a discussão, abordamos como o tratamento das fontes e os recortes de pesquisa se modificam conforme a disciplina que orienta o diálogo interdisciplinar. Esse desafio se torna ainda mais evidente em trabalhos coletivos, que reúnem diferentes perspectivas. Retomamos debates anteriores, como o da produção de farinha: no médio Solimões, parece ter sido uma prática indígena pré-colonial, embora o consumo generalizado desse alimento no contexto amazônico só tenha ocorrido após a chegada dos europeus. Discutimos também as dificuldades de mapear redes de trocas pré-coloniais, especialmente no caso da cerâmica policroma, cuja produção acontecia em diversos locais simultaneamente, tornando sua circulação mais complexa de rastrear. Por fim, o debate se expandiu para os modos de ocupação e suas transformações do período pré-colonial ao colonial, ressaltando a importância de ampliar as fontes além dos relatos de viagem, incorporando documentos administrativos e análises arqueológicas de espaços como roçados, aldeias, cemitérios e áreas de produção. Além da mandioca e do manejo florestal, destacou-se a relevância de investigar outros sistemas de manejo, como o das tartarugas e a produção de manteiga, práticas que, segundo Rafael Lopes, refletem um manejo indígena de longa duração. A conclusão aponta que a articulação entre história, arqueologia e etnologia permite refletir sobre as continuidades e transformações nas práticas de manejo, ocupação e circulação de saberes e objetos, abrindo campo fértil para pesquisas capazes de aprofundar o entendimento das relações entre sociedade, ambiente e história na região.

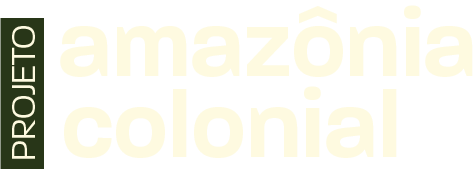

Mandioca e poder colonial: um diálogo entre história e antropologia

Notas Mandioca e poder colonial: um diálogo entre história e antropologia 05 de maio de 2025 | 9h30 às 11h30Nesse encontro, os pesquisadores do projeto discutiram dois textos em produção, dando impulso a uma reflexão interdisciplinar entre história e antropologia a respeito da mandioca e suas transformações em contexto colonial. Os participantes destacaram como ambos os textos revelam a captura e transformação de saberes indígenas, mostrando que práticas agrícolas tradicionais foram reconfiguradas para atender aos interesses coloniais, seja pela reocupação de terras para culturas comerciais, seja pela transformação da mandioca em grãos (farinha), com maior facilidade de estocagem e controle. Os pesquisadores abordaram como o texto “Terras cansadas, trabalhadores inúteis”, de Camila Dias e Talles Silva, evidencia o impacto colonial sobre o uso do solo, onde práticas indígenas de regeneração (pousio) foram substituídas por um sistema contínuo de exploração agrícola na Amazônia colonial. A distinção entre trabalhadores indígenas considerados “úteis” e “inúteis” também foi mencionada como uma expressão da lógica colonial de aproveitamento da força de trabalho, reorganizando tanto a paisagem quanto as relações sociais. Já o texto “Mandioca em grãos”, de Joana Cabral de Oliveira, recuperando distintos contextos, aprofundou a análise da transformação da mandioca em um produto essencial para o controle colonial e estatal, ressaltando sua importância como alimento armazenável e fiscalizável. O debate explorou como essa conversão da mandioca em farinha atendeu à necessidade de centralização e controle, sustentando expedições, alimentando trabalhadores escravizados e apoiando o comércio colonial. Dessa conversa, foram elencadas algumas questões a serem aprofundadas no âmbito do projeto: como o processo colonial afetou o sistema de regeneração da floresta, rompendo seu ciclo natural; de que forma a colonização se expandiu sobre os rastros indígenas, intensificando essa ocupação com o tempo; como técnicas agrícolas indígenas foram apropriadas e transformadas para atender a interesses comerciais e imperiais; e como reconhecer a presença e importância dos conhecimentos indígenas, mesmo em contextos de espoliação e controle. Também se destacou o desafio de entender a dualidade entre apropriação colonial e situações de coesão social, autonomia e autodeterminação proporcionadas pelo cultivo da mandioca.

Mudança climática, relações de trabalho e ciclo insurrecional nas Américas (1640-1670)

Notas Mudança climática, relações de trabalho e ciclo insurrecional nas Américas (1640-1670): primeiras sondagens 31 de março de 2025 | 8h00 às 10hNa primeira reunião do ano, Gustavo Velloso (USP) apresentou seu novo projeto, ainda em fase inicial de amadurecimento de hipóteses. A pesquisa parte da análise de uma rebelião mapuche ocorrida no sul do Chile entre 1655 e 1662, inserida em um contexto internacional marcado por diversas insurreições indígenas nas Américas. A proximidade cronológica desses levantes e o fato de o Conselho das Índias por vezes considerar dois ou mais deles em conjunto sugerem que podem ter sido manifestações de uma crise mais ampla. Um mapeamento bibliográfico preliminar revela semelhanças entre esses movimentos, como a participação de grupos multiétnicos, a ressignificação de símbolos cristãos e a presença de lideranças cristianizadas. Além disso, muitos desses conflitos foram deflagrados por disputas em torno do trabalho, do território e do poder, em sociedades já inseridas na lógica colonial e na expansão territorial, sujeitas a intensas reconfigurações sociais e étnicas. A pesquisa também considera a conjuntura internacional de reconfigurações geopolíticas entre os impérios ocidentais, marcada pela ascensão de novas potências econômicas e pelo impacto da crise dos impérios ibéricos. O aumento dos gastos militares e as pressões fiscais sobre as elites locais teriam intensificado a exploração das populações indígenas. Um dos aspectos inovadores do projeto é a investigação da possível relação entre essas rebeliões e as mudanças climáticas do período, especialmente no contexto da “Pequena Era do Gelo”. Inspirada nas ideias de Geoffrey Parker, a hipótese sugere que a intensificação do fenômeno El Niño e outros eventos climáticos extremos podem ter influenciado a eclosão dessas revoltas — não como causa direta, mas como um fator que impactou a capacidade de adaptação das populações. Para testá-la, serão revisadas fontes primárias, como atas de cabildos e correspondências, em busca de registros da percepção contemporânea sobre esses eventos naturais e seus impactos sociais. Além disso, a pesquisa examinará como o aumento da demanda por mão de obra influenciou transformações ambientais que, por sua vez, moldaram processos históricos. Ao investigar as insurgências indígenas do século XVII sob a ótica das mudanças climáticas e da transformação territorial, o projeto dialoga com debates contemporâneos sobre a inter-relação entre fatores ambientais e processos históricos. Essa abordagem ressoa diretamente com os interesses do Projeto Amazônia Colonial, que busca compreender os impactos socioambientais do colonialismo moderno nessa região, onde populações indígenas também enfrentaram — e ainda enfrentam — deslocamentos forçados, exploração econômica e reconfiguração territorial em resposta a interesses externos. Ao considerar a interdependência entre fatores ecológicos e históricos, as pesquisas contribuem para uma análise mais ampla dos efeitos de longa duração do colonialismo sobre povos e paisagens, ressaltando como o passado pode iluminar desafios ambientais e sociais do presente.

Amazônia(s) no Mundo – do período colonial até o nosso presente

Amazônia(s) no Mundodo período colonial até o nosso presente Amazônia(s) no Mundodo período colonial até o nosso presente Amazônia(s) no Mundodo período colonial até o nosso presente Amazônia(s) no Mundodo período colonial até o nosso presente Amazônia(s) no Mundodo período colonial até o nosso presente Amazônia(s) no Mundodo período colonial até o nosso presente Notas Amazônia(s) no Mundo do período colonial até o nosso presente 27 de novembro de 2024 | 8h00 às 10hO encontro reuniu pesquisadores em torno da apresentação de Neil Safier, intitulada “Amazônia(s) no Mundo – do período colonial até o nosso presente”, e discutiu as múltiplas perspectivas e arbitrariedades associadas ao termo Amazônia. Foi destacado que o conceito não possui uma definição fixa, variando conforme os contextos históricos, as escalas espaciais e temporais e os olhares de quem o utiliza. A ideia de Amazônia é, portanto, plural e fluida, construída a partir de narrativas externas e internas que refletem interesses políticos, econômicos e culturais distintos. Apesar disso, a utilização do termo, no âmbito do projeto, assume deliberadamente sua arbitrariedade como forma de incorporar sua complexidade histórica e dar conta de suas múltiplas camadas de significado. Um ponto central da discussão foi a desconstrução da visão de um território isolado. Durante o período colonial, a Amazônia já era profundamente conectada a circuitos internacionais por meio de produtos de sua flora e fauna nativa, além de alimentar imaginários globais sobre o território. Mapas do século XVI, relatos de viagem e outras fontes históricas, como as produzidas inclusive por otomanos e alemães, entre muitas outras, são testemunhos desse intenso diálogo entre o local e o global. Contudo, essas narrativas muitas vezes não dialogam com as experiências vividas pelas populações locais, criando um distanciamento entre as representações externas e a realidade amazônica. A análise da cultura material surge, assim, como uma via promissora para compreender essa relação entre o local e o global. Objetos amazônicos, seus contextos originais, as formas como circularam pelo mundo e os lugares onde se encontram hoje são vistos como testemunhos dos processos históricos e da construção de imagens sobre a Amazônia. Nesse sentido, Neil propõe-se a estudar coleções amazônicas em instituições museológicas de Lisboa, Hamburgo, Rio de Janeiro e Madri e avaliar o modo como esses objetos alimentaram diferentes percepções ao longo do tempo e contribuíram para cristalizar imaginários sobre a região. Outro aspecto evocado foi a articulação entre arte e o conceito de artivismo, proposto por Vicenzo Trione, como ferramentas para pensar alternativas de futuro. A arte contemporânea, especialmente indígena, tem emergido com uma proposta de refletir sobre presente, passado e futuro a partir dos desafios enfrentados pela humanidade. Nesse sentido, a ideia de “futuro ancestral”, que resgata conhecimentos e perspectivas tradicionais para enfrentar os cenários de crise global, alimenta a reflexão de pesquisadores que buscam também contribuir para uma visão alternativa de futuro, conciliando historicidade, cultura material e práticas artísticas para compreender a Amazônia de forma ampla e conectada. O encontro concluiu que a Amazônia, mais do que um espaço geográfico, é um conceito carregado de significados variados, construído ao longo do tempo e em diferentes contextos. A abordagem interdisciplinar, que combina história, geografia, arte e cultura material, entre outras perspectivas, foi vista como essencial para explorar a riqueza desse tema e propor novas formas de pensar a relação entre o território, seus habitantes e o mundo globalizado.

Tapuias e Neerlandeses: revisões históricas e novas fronteiras

Notas Tapuias e Neerlandeses: revisões históricas e novas fronteiras na pesquisa colonial 24 de outubro de 2024 | 8h00 às 10hNo seminário mais recente, Mariana Françozo apresentou o livro The Tapuia of Northeastern Brazil in Dutch Sources (1628–1648), organizado em conjunto com Martijn van den Bel e publicado em 2023 pela editora Brill. A obra é a tradução para o inglês de uma coletânea de documentos holandeses do período em que a Companhia das Índias Ocidentais (WIC) ocupou o Nordeste brasileiro (1630–1654). Durante o encontro, foi mencionado que já estão em andamento os preparativos para uma versão em português, a ser publicada pela editora Hedra. O projeto envolveu um longo trabalho de transcrição de fontes, iniciado em 2016, e se insere em um contexto de crescente interesse pela presença holandesa nas Américas. O principal objetivo dos organizadores foi revisitar essas fontes históricas para uma melhor compreensão das ações e do papel dos indígenas Tapuia durante o domínio holandês no Brasil, sem, contudo, assumir uma “perspectiva indígena”. A força da publicação reside em seu potencial de tornar essas fontes amplamente acessíveis e proporcionar uma releitura do período a partir de documentos da época, alguns dos quais já haviam sido traduzidos para o português no século XIX. Durante o encontro, levantou-se a questão de como abordar a relação entre indígenas e holandeses para além do período de ocupação neerlandesa no nordeste. Perguntou-se, por exemplo, qual foi o destino dos Tapuia após a expulsão dos holandeses, em 1654, e quais fontes poderiam ajudar a reconstituir experiências anteriores dos Países Baixos na América portuguesa. Algumas pistas para seguir com essa investigação podem ser encontradas nos esforços missionários do padre Antonio Vieira na Serra de Ibiapaba e na breve, porém significativa, presença holandesa em São Luís do Maranhão no início do século XVII. Outro ponto importante discutido foi a concepção e evolução do termo “Tapuia”. Os pesquisadores destacaram a necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre a criação e transformação do termo ao longo dos séculos, além de seu papel estratégico na definição de identidades indígenas contemporâneas. As discussões no seminário estimularam os pesquisadores a refletirem sobre a necessidade de superar diversas barreiras — cronológicas, linguísticas, territoriais e historiográficas — para melhor compreender os cenários complexos de interação entre diferentes atores sociais, incluindo os próprios indígenas. O trabalho coletivo desempenha um papel fundamental nesse processo: a colaboração interdisciplinar e o diálogo entre especialistas de áreas diversas ampliam o escopo das investigações e permitem o surgimento de novas perspectivas sobre a agência indígena e os contextos coloniais. Essa reflexão levou também à formulação de um problema que será tema do próximo encontro: como definimos, muitas vezes de forma antecipada, os territórios com os quais trabalhamos? Quais as implicações dessas predefinições, e como podemos evitar naturalizá-las em nossas pesquisas?

As múltiplas histórias e os caminhos da mandioca

Discussão da pesquisa de Joana Cabral de Oliveira, professora do Departamento de Antropologia da Unicamp, que há anos trabalha com os povos Waijapi e, mais recentemente, vem coletando histórias sobre a mandioca.

Com quantas pessoas se faz uma floresta? Perspectivas cruzadas

Nesse encontro, destacou-se o entusiasmo pelas perspectivas cruzadas entre arqueologia, história e antropologia para o desafio de mensurar impactos populacionais do colonialismo moderno na Amazônia.

Como fazer uma história etnográfica da Amazônia

No encontro, Mickael Orantin, pesquisador na École des hautes études en sciences sociales (EHESS-Paris), apresentou seu trabalho intitulado “Sociedade e trabalho nas missões jesuitas do Paraguai (sec. XVII-XVIII): perspectivas cruzadas desde a historia e a antropologia”.

O trabalho indígena nas missões jesuíticas do Paraguai

No encontro, Mickael Orantin, pesquisador na École des hautes études en sciences sociales (EHESS-Paris), apresentou seu trabalho intitulado “Sociedade e trabalho nas missões jesuitas do Paraguai (sec. XVII-XVIII): perspectivas cruzadas desde a historia e a antropologia”.

Quantificando populações indígenas do período colonial

Na ocasião, a professora Ana Silvia Volpi Scott, professora do departamento de demografia da Unicamp, e Dario Scott, também especialista em demografia histórica, comentaram a primeira versão de um artigo que Camila Loureiro Dias, Fernanda Bombardi e Eliardo Costa estão escrevendo sobre demografia indígena na Amazônia dos séculos XVII e XVIII.